La Porta dell’Onore doveva destare meraviglia negli spettatori e ricordare attraverso simboli immagini, genealogie, storie, il potere e l’eccezionale virtù del sovrano.

Ma il programma trionfale ideato da Massimiliano non si limitò all’arco.

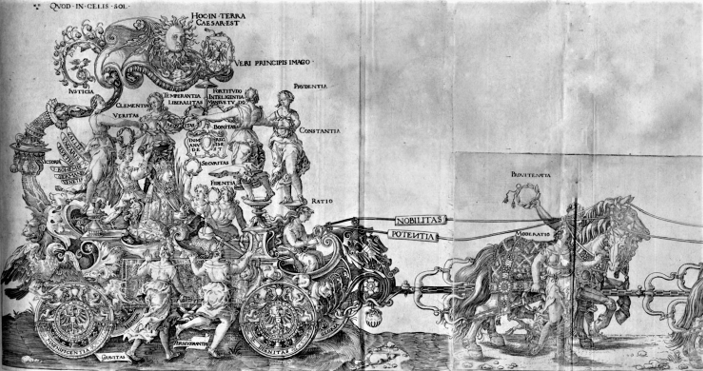

La Porta dell’Onore fu pensata come un elemento di un insieme più complesso di cui facevano parte il Grande Carro Trionfale e la Processione Trionfale. Fatte per durare e per essere diffuse in più copie, le incisioni a stampa che costituivano questo imponente progetto editoriale avevano molto in comune con gli apparati festivi.

Le feste oltre a costituire momenti irripetibile e immateriali, ambivano a mantenere una propria memoria nel tempo. Per questo le celebrazioni più solenni venivano documentate attraverso libri che fondevano talvolta la narrazione verbale con un ricco corredo di illustrazioni. La Porta dell’Onore aveva la stessa funzione, quella di prolungare e testimoniare nel tempo la memoria di un’esperienza straordinaria, la visione dell’arco, senza però che il sontuoso apparato fosse collegato ad un unico evento festivo.

Bibl. Naz. braidense PER 1025

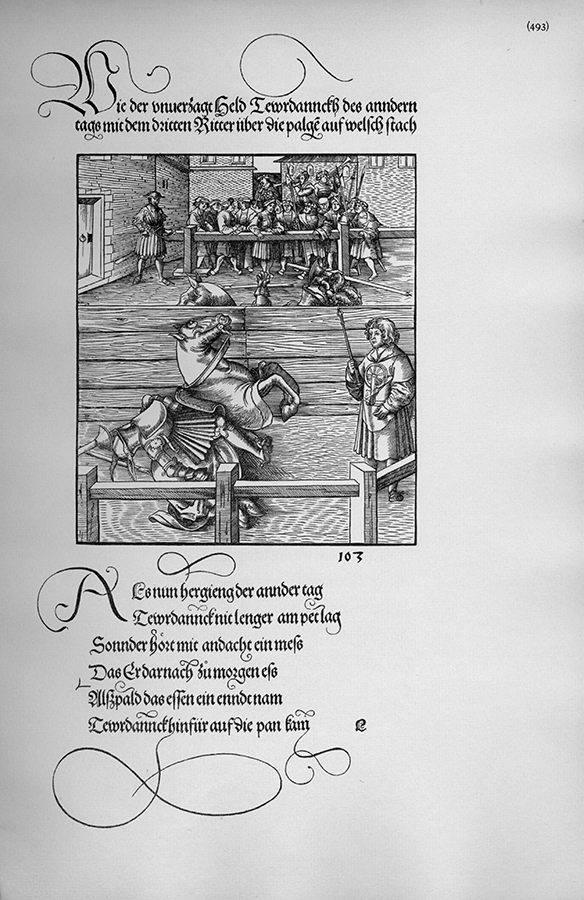

E’ possibile che nelle sue attività cerimoniali Massimiliano sia stato ispirato anche dalle feste che già avevano luogo presso le corti milanesi; per esempio un modello potrebbe essere stato l’arco realizzato da Bramante ed eretto a Milano per le nozze di Gian Galeazzo Sforza e Isabella d’Aragona nel febbraio 1489, primo esempio noto di apparato effimero sul quale furono dipinte le gesta di un principe contemporaneo. Probabilmente lo stesso Massimiliano, che pochi anni dopo sposò Bianca Maria Sforza, poté averne notizia e ispirazioni per l’arco e i suoi ricchi apparati.

BIBLIOGRAFIA

R. Carpani, La Porta dell’Onore e la cultura festiva in Le finzioni del potere. l’arco trionfale di Albrecht Dürer per Massimiliano I d’Asburgo tra Milano e l’impero, a cura di A. Alberti, R. Carpani, R. Ferro, Milano, Officina Libraria, 2019, pp. 66-74.